Forschung

Übersicht

b | Bodenverdichtung und assoziierte Folgeprozesse durch forstwirtschaftliche Nutzung

b.1 | Abflussbildung und Bodenerosion in Forstgebieten

b.2 | Bodenverdichtung und verringerte ökologische Standortqualität durch forstwirtschaftliche Feinerschließung

c | Abflussprozesse, Wasser- und Stoffhaushalt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald

a | Niederschlagssimulation

Singuläre Starkregenereignisse haben aufgrund hoher Niederschlagsintensitäten (> 20 mm·h-1 nach DWD) und damit verbundener, hoher Niederschlagserosivität das Potential, Abflussereignisse und schwerwiegende Bodenerosionsprozesse auszulösen. Bedingt wird die Abflussentstehung durch Niederschlgsintensitäten, welche die Infiltratiosnrate des Oberbodens überschreiten. Dies kann durch natürliche Horizontierung oder durch anthropogene Bodenverdichtung der Fall sein.

Ein fundamentales Problem bei der prozessbasierten Erforschung von Starkregenereignissen und deren Folgen ist, dass diese nicht planbar und in der Regel nur lokal begrenzt auftreten. Auch sind die Randbedingungen einzelner Ereignisse nicht konstant. Intensität und Dauer können durch eine Vielzahl äußerer Steuerfaktoren verändert werden. Daher ist es grundsätzlich schwierig, quantitative Regelhaftigkeiten abzuleiten.

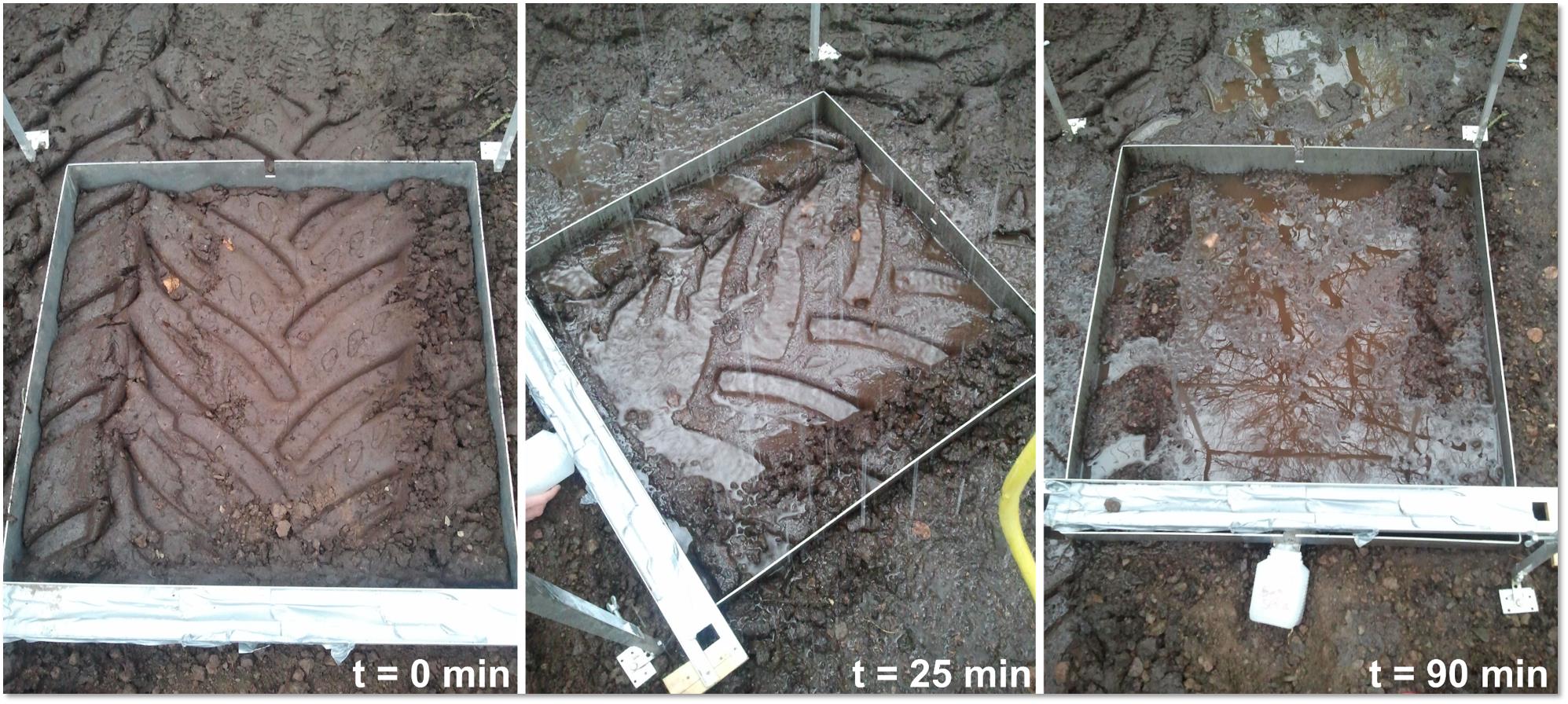

Aus diesem Grund ist die Simulation von Starkregenereignissen mittels Beregnungsanlage ein probates MIttel, planbare und in ihren Rahmenbedingungen umfänglich determinierbare Niederschläge zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist eine möglichst genau kalibrierte Beregnungsanlage, deren Niederschlagseigenschaften (Intensität, Tropfendurchmesser und -geschwindigkeit, Niederschlagshomogenität) sicher replizierbar sind.

Für Forschungsarbeiten in forstwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten entstand seit 2011 eine Kleinberegnungsanlage, die auf begrenzten Plots (0,8 x 0,8 m) die genaue Quantifizierung von Abfluss- und Bodenerosionsraten in Abhängigkeit von ausgewählten Standortfaktoren ermöglicht. Kalibirert ist die Anlage für eine Niederschlagsintensität von 45 m·h-1, je nach Betriebsdruck ist eine Spanne von 18 - 45 mm·h-1 möglich. Aufgrund des bekannten und realistischen Tropfenspektrums (Durchmesser und Geschwindigkeit) und der damit bekannten Erosivität sind genaue Aussagen zur Partikelablösung auf Interrillenskala umsetzbar.

Publikationen:

Zemke, J.J. (2017): Set-up and calibration of a portable small scale rainfall simulator for assessing soil erosion processes at interrill scale. In: Cuadernos de Investigación Geográfica, Special Issue "Understanding and quantifying geomorphological processes: field measurements and experiments for concepts and models of erosion". DOI 10.18172/cig.3129

Zemke, J.J. (2016): Runoff and soil erosion assessment on forest roads using a small scale rainfall simulator. In: Hydrology,3(3),25, Special Issue "Rainfall Simulators as a tool in Soil Science, Geomorphology and Hydrology research and teaching". DOI 10.3390/hydrology3030025

Zemke, J.J. (2016): Beregnungsversuche als Kalibrationshilfe für die Modellierung von Abflussprozessen – Vorstellung einer Kleinberegnungsanlage für den flexiblen Geländeeinsatz. In: CASPER, M.C.; GRONZ, O. (2016): Räumliche Heterogenität - Erkennen, Abbilden, Validieren oder Ignorieren? Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, Heft 36.16, Fachgemeinschaft Hydrologische Wissenschaften, 27-39. DOI 10.14617/for.hydrol.wasbew.36.16, ISBN 978-3-88721-306-0.

b | Bodenverdichtung und assoziierte Folgeprozesse durch forstwirtschaftliche Nutzung

Die moderne Forstwirtschaft ist geprägt vom Einsatz schwerer Maschinen wie Forwardern und Vollerntern, deren Gesamtauflast nicht selten im Bereich mehrerer Tonnen liegt. Zur Feinerschließung von Beständen wird ein mehr oder minder dichtes Netzwerk von Rückegassen angelegt, welches von Ernte- und Transportmaschinen genutzt wird.

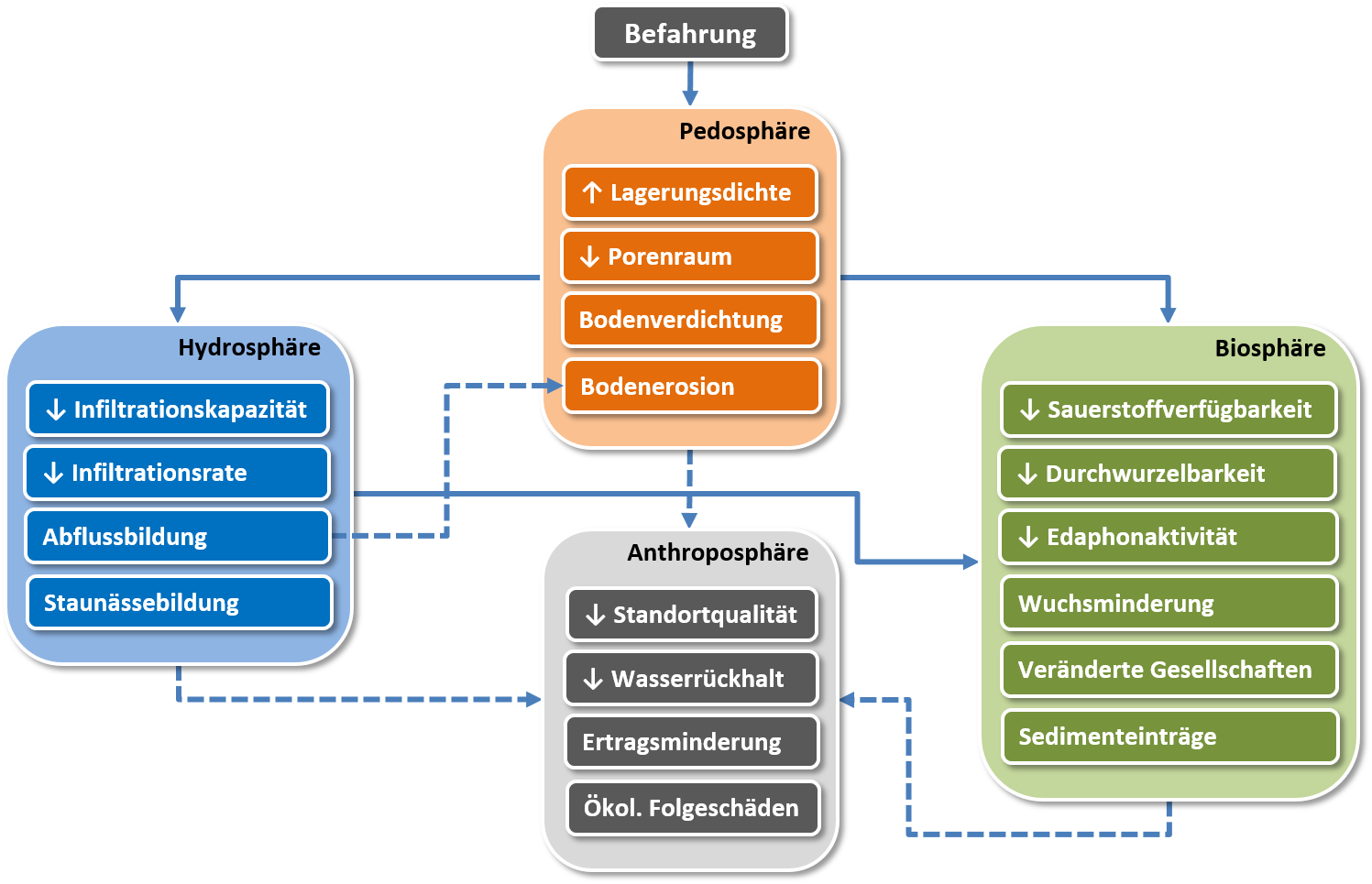

Durch die Befahrung kommt es initial zu einer Verdichtung des Bodenkörpers, die eine Kausalkette verschiedenster Prozesse bedingt. Dies lässt sich in einem geoökologischen Kontext schematisch gliedern:

Aufgrund der dichten Erschließungsnetzwerke erfahren somit bedeutende Teilflächen des Waldbodens signifikante Änderungen ihrer Standorteigenschaften. Unverdichteter Waldboberoden ist aufgrund seines heterogenen Porensystems, der intensiven Durchwurzelung und der geringen Lagerungsdichte üblicherweise ein dezentraler Wasserspeicher und bietet zugleich eine gute ökologische Standortqualität.

Durch die Befahrungsverdichtung neigen die Standorte zur Bildung von Oberflächenabfluss, es kann zusätzlich zu Bodenerosion kommen. Letztlich nimmt auch die Standortqualität ab: Neben der direkten Veränderung der Vegetation durch Befahrung kommt es im Nachgang der Holzernte im Umfeld von Rückegassen zu Wuchsminderung, da Durchwurzelbarkeit und Sauerstoffverfügbarkeit reduziert sind.

Einzelne Aspekte dieses geoökologischen Wirkungsgefüges sind bereits Gegenstand der aktuellen Forschungsvorhaben, geplant ist eine Ausweitung auf die weiteren Teilbereiche.

b.1 | Abflussbildung und Bodenerosion in Forstgebieten

Die Verdichtung des Waldbodens durch Befahrung bedingt eine Verkleinerung des Porenraumes. Hierduch wird die Infiltrationsrate des Oberbodens deutlich vermindert. Im Falle von intensiven Niederschlägen bilden Waldböden somit schnell(er) Oberflächenabflüsse aus, als unbefahrene Böden. Dies ist insbesondere von Interesse, weil Wald- und Forstgebiete allgemein als Flächen mit hohem Wasserrückhalt gelten. Kommt es in einem sehr engmaschig erschlossenen Forstgebiet zu einem Starkregenereignis, können Flächen plötzlich mit Abflüssen reagieren, die bis dahin als unproblematisch gegolten haben. Dadurch ergibt sich die Relevanz, das Ausmaß des Einflusses der Bodenverdichtung zu quantifizieren. Beregnungsversuche konnten im Mittel 15-fach erhöhte Abflüsse in Maschinenfahrspuren im Vergleich zu unbefahrenem Waldboden belegen.

Verbunden mit Oberflächenabflüssen kann ebenfalls ein Partikeltransport einsetzen. Hierdurch können Erosionsereignisse getriggert werden, die zu weiteren ökologischen Folgeschäden führen.. Neben Beregnungsversuchen wurden zur Abschätzung des Erosionspotentials auch Erosions- und Depositionsformen kartiert und vermessen, um in-situ Daren zu gewinnen. Abtragsraten vergleichbar mit landwirtschaftlichen Nutzflächen konnten dabei nachgewiesen werden.

Publikationen:

Zemke, J.J. (2016): Runoff and soil erosion assessment on forest roads using a small scale rainfall simulator. In: Hydrology,3(3),25, Special Issue "Rainfall Simulators as a tool in Soil Science, Geomorphology and Hydrology research and teaching". DOI 10.3390/hydrology3030025

\r\n\r\n

Zemke, J.J.; König, D. (2016): Abflussbildung und Bodenerosion auf Forstwegen. In: Geographische Rundschau, 1/2016, 46-53.

\r\n\r\n

Zemke, J.J.; Neufeld, V. (2016): In-situ Kartierung von Erosions- und Depositionsformen zur Rekonstruktion von Oberflächenabfluss und Bodenerosion auf Waldwegen. In: GRAAFEN, R. / KÖNIG, D. (Hrsg.): Koblenzer Geographisches Kolloquium, 36. Jg.

\r\n\r\n

Zemke, J.J. (2015): Messung, Simulation und Modellierung von Oberflächenabfluss und Bodenabtrag auf Wirtschaftswegen in bewaldeten Einzugsgebieten. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften, Fachbereich 3: Mathematik/Naturwissenschaften, Universität Koblenz-Landau. Download Nationalbibliothek.

\r\n\r\n

Zemke, J.J. (2015): Simulation von Abflussbildung und Bodenerosion auf Waldwegen und Rückegassen mittels Kleinberegnungsanlage. In: Geographica Augustana, Manuskripte 17. Download.

b.2 | Bodenverdichtung und verringerte ökologische Standortqualität durch forstwirtschaftliche Feinerschließung

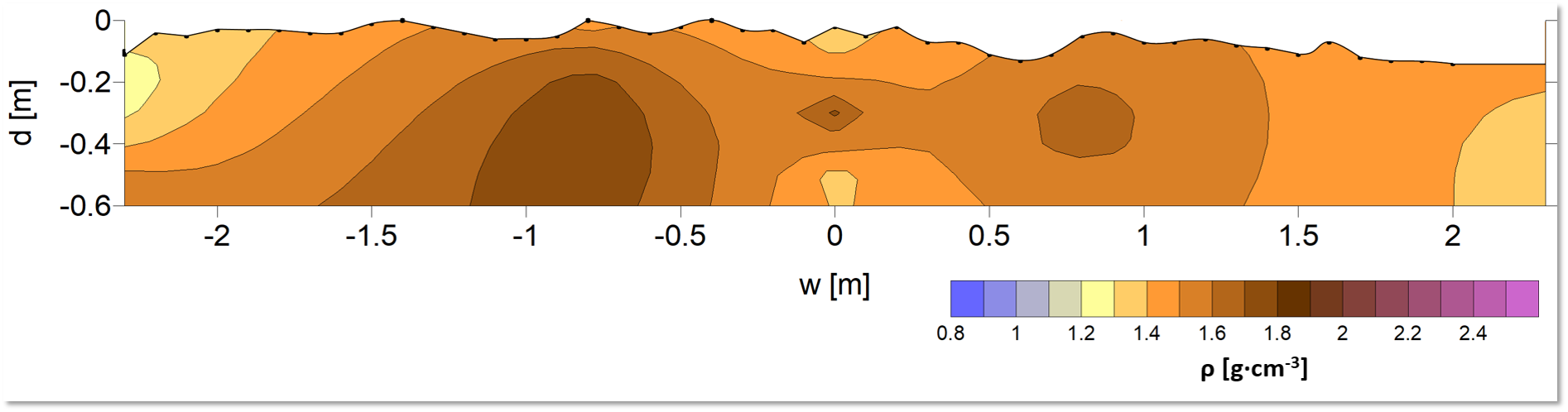

Neben den sekundären Prozessen wie Abflussbildung und Bodenerosion ist ein Forschungsprojekt zur Detailkartierung der Bodenverdichtung in Rückegassen angelaufen. Basis der Erhebung bildet die Bestimmung ausgewählter Parameter wie Trockenrohdichte, relative Bodenfeuchte und Humusgehalt anhand ungestörter Bodenproben.

Die einzelnen Punktergebnisse werden im Nachgang über die Breite der Rückegasse interpoliert, um ein genaues Bild der Verdichtung zu gewinnen. Dieses bezieht sich dann nicht allein auf die absoluten Werte, sondern ermöglicht auch die Identifizierung räumlicher Muster.

Zusätzlich wird die Anzahl der Wurzeln, der Eindringwiderstand des Bodens und die Vegetation am Standort in Abhängigkeit der Position (Fahrspur, Zwischenspur, Unbefahren) kartiert. Dies ergänzt den Ansatz um eine standortökologische Komponente und erlaubt Aussagen über die Wuchsbedingungen am Standort.

Publikationen:

Zemke, J.J. (in Vorbereitung): The impact of forestry operations on soil properties, local hydrology and site quality: an in-situ study. In: Forests.

Abflussprozesse, Wasser- und Stoffhaushalt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald

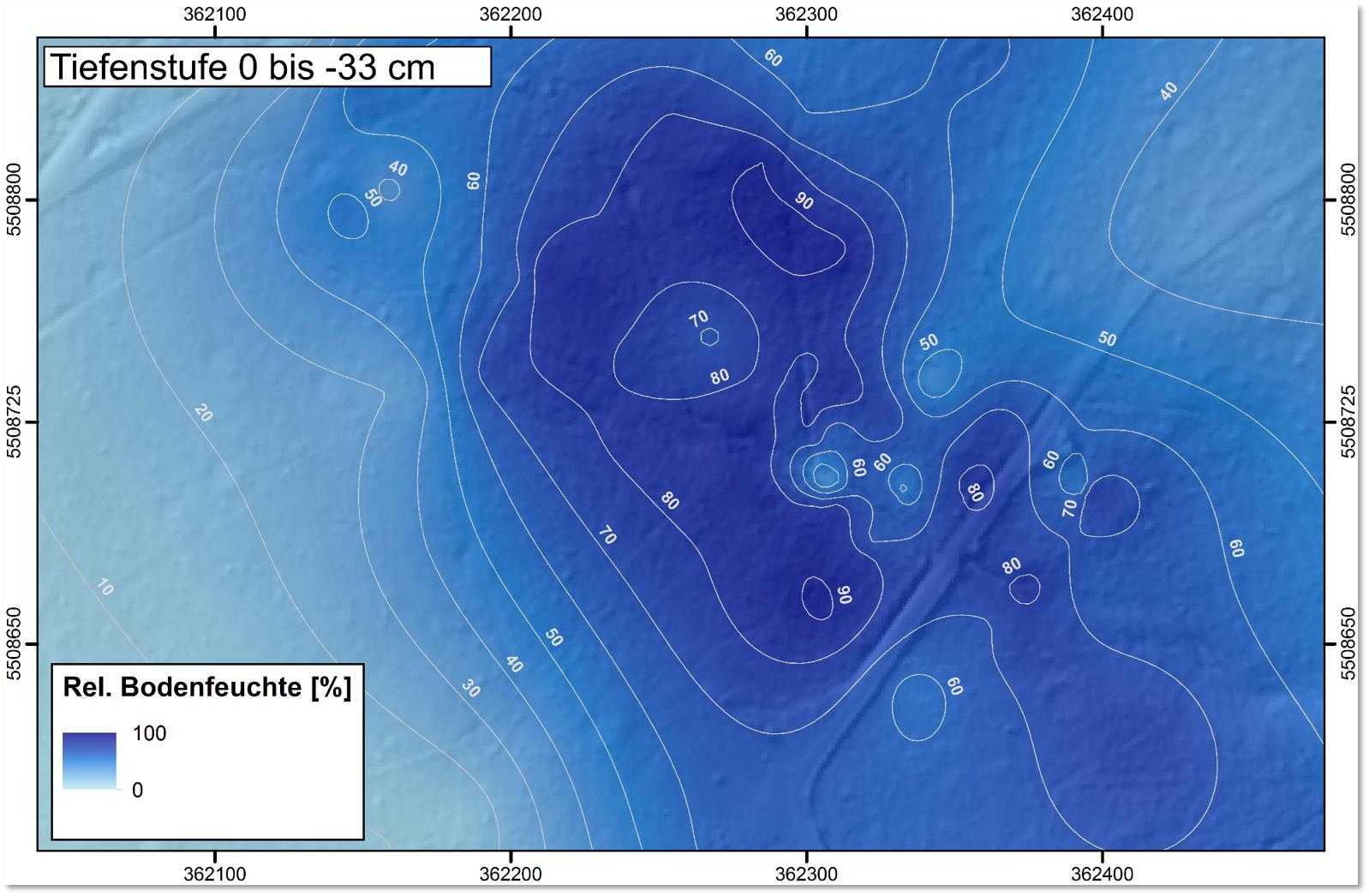

Das Forschungsbereich Hydrologie im NLP Hunsrück-Hochwald untersucht die Abflussprozesse sowie den Wasser- und Stoffhaushalt residualer und potentieller Hangmoorstandorte am Südhang des Erbeskopfes. Diese stark staunassen Flächen sind durch Entwässerungs- und Wegseitengräben drainiert und weisen veränderte Abflussdynamiken auf, daInterflow aktiv in schnellen Oberflächenabfluss umgewandelt wird. Neben dem reduzierten dezentralen Wasserrückhalt kommt es im Jahresverlauf schnell zu Trockenstress, der das Wachstum von Torfmoosen verhindert, beziehungsweise residuale vermoorte Flächen bedroht.

Im Zuge von stattfindenden Renaturierungsmaßnahmen, welche den Verschluss von Entwässerungsgräben, den Rückbau von Wegen und deren Seitengräben sowie die Entfichtung der Standorte umfassen, soll eine Veränderung hin zu einer naturnahen Abflussdynamik und letztlich einer Wiederherstellung der Moorkörper kommen.

Innerhalb dieser Ausgangssituation untersucht die Universität Koblenz-Landau den hydrologischen status quo und monitort die Effekte der vorgenommenen Renaturierungsmaßnahmen. Dies findet unter Zuhilfenahme eines engmaschigen Pegelnetzwerkes statt, welches die lokalen Abflussprozesse raum-zeitlich hoch aufgelöst nachvollziehbar macht.

Ebenfalls wird die räumliche Verteilung der Bodenfeuchte in ausgewählten potentiellen Hangmooren kartiert und untersucht. Durch die Interpolation der Datensätze werden besonders staunasse, aber auch besonders drainierte Bereiche aufgezeigt.

Publikationen:

Zemke, J.J. (in Review): Anthropogenic altered runoff processes in a slope bog characterized headwater catchment within the National Park Hunsrück-Hochwald. In: Die Erde.

Hahn, J.; Müller, F.; Zemke, J.J. (angenommen): Böden im Nationalpark-Hunsrück-Hochwald und ihre geoökologischen Funktionen. In: In: Graafen, R. / König, D. (Hrsg.): Koblenzer Geographisches Kolloquium, 36. Jg., 2. Auflage

\r\n\r\n

Zemke, J.J.; Tempel, M.; König, D. (2016): Abflussmonitoring im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in Verbindung mit der Renaturierung von Mooren. In: Umweltjournal Rheinland-Pfalz, Nr. 59, 44-48.

\r\n\r\n

Zemke, J.J.; Tempel, M.; Schultheiß, J.; König, D. (2016): Untersuchungen zum Wasser- und Stoffhaushalt potentieller Hangmoorstandorte im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. In: Geographica Augustana, Manuskripte 21. Download

König, D.; Egidi, H.; Herrmann, M.; Schultheiß, J.; Tempel, M.; J.J. Zemke (2016): Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald - ein physisch geographischer Überblick unter besonderer Berücksichtigung der Landnutzungsgeschichte und der anthropogenen Überprägung. In: Graafen, R. / König, D. (Hrsg.): Koblenzer Geographisches Kolloquium, 36. Jg.